石油,影响我们生活的方方面面,也是支撑今天“石油美元体系”的核心基础。

但二战后的二十多年里,十分廉价,一桶油只要两三美元。

直到1970年代,先后爆发了两次石油危机。

世界才忽然发现,石油,不只是能源,而是全球经济的血液。

两场能源风暴,使西方多个国家陷入滞胀的泥沼,却意外推动了东亚奇迹的发生。

今天,我们就来看看,石油危机如何重塑世界的经济格局,以及“滞涨”到底是什么。

被忽视的引擎

二战后,西方国家进入“黄金三十年”的繁荣时期。

这个时代,还有另一个名字,“廉价能源的黄金时代”。

在1950到1973年间,一桶原油只要两三美元,十分廉价。

那时,石油的定价权牢牢掌握在“石油七姐妹”手里,埃克森、美孚、壳牌……

而产油国,只能分到微薄的利润,话语权十分有限。

1960年,沙特、伊朗、伊拉克、科威特、委内瑞拉五个产油国,在巴格达联合成立了OPEC(石油输出国组织),也就是我们常听到的“欧佩克”。

他们成立的核心诉求,是通过协调产量与立场,夺回石油的定价权和收益分配权。

但在当时,几乎没人把这个组织当回事。

主流观点认为:石油不过是落后国家的资源,根本算不上重要。

真正推动经济增长的,是工业、技术和先进的管理。

在当时的主流经济学模型里,石油甚至连一个独立变量都算不上。

然而,谁也没想到——仅仅十多年后,这些“落后国家”的油井,会让整个西方经济来了个急刹车。

一桶石油掀翻世界秩序

1973年10月6日,犹太人的赎罪日。埃及和叙利亚突然向以色列发动进攻。

这场战争,成了第一次石油危机的导火索。

战争爆发后,美国空运武器支援以色列。

阿拉伯产油国大怒——你们支持我们的敌人?那我们就切断你们的能源。

10月17日,阿拉伯石油输出国组织(OAPEC)宣布:对美国及其盟友实施石油禁运,同时每月减产5%。

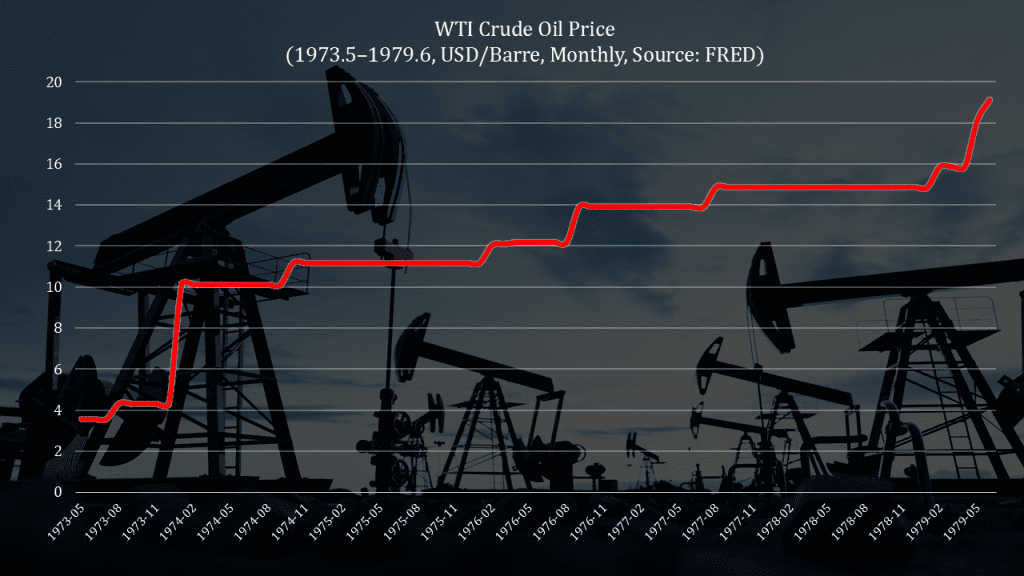

图示1973年OAPEC石油禁运后,WTI 原油价格从每桶约 3 美元迅速飙升至超过 11 美元,反映第一次石油危机对全球能源市场的冲击。

短短几个月,国际原油价格从每桶3美元暴涨到超过11美元,涨幅超过三倍。

在美国,加油站前排起长龙。部分州临时实行“单双号加油制”:单号车牌单日加油,双号车牌双日加油。

全美多地出现油荒,一些工厂因为燃料短缺被迫限产或停工。

欧洲和日本就更惨了,它们几乎完全依赖进口石油。

德国实施高速公路限速,荷兰禁止周日开车,日本首相呼吁国民“忍耐和节约”。

能源的短缺,让西方世界的经济突然减速。

1974年,美国经济增速从5.6%跌到-0.5%,欧洲主要经济体集体陷入停滞,而日本的工业产出更在一年之内暴跌超过20%。

但这只是故事的开始。

油价的暴涨,让一切与能源相关的成本全面上升。运输费、电费、塑料、化肥……无一幸免。

成本上升,又层层传导到生活的每个角落,食品贵了、衣服贵了……所有东西都贵了。

这种通胀,不是需求太旺盛,而是供给被掐住了喉咙。

许多工厂因为燃料短缺,被迫限产或停工。

消费者想买东西,却发现工资追不上物价。

面对这种情况,经济学家们发现,传统的药方都失效了。

滞涨:通缩的新面孔

传统的通胀,是因为钱太多。当市场上流动的资金,比商品增长得快时,价格自然被推高。

但1970年代的通胀,却不是因为钱太多,而是因为供给受阻。

石油价格暴涨,企业的成本也跟着上升。

从钢铁厂到化工厂,从运输公司到零售业,都在为能源买单。

那怎么办?只能涨价。

可价格一涨,需求就开始萎缩。企业的营收下滑,只能降薪或裁员。

而当收入减少,人们又会变得更加谨慎,需求进一步下降。

经济就这样陷入了一种“又涨又冷”的奇怪状态。

后来,经济学家将其称为滞涨(Stagflation)。

经济停滞(Stagnation)加上通货膨胀(Inflation)。

这就像一个人同时发烧,又冻得发抖。

给他盖被子?他会热得更难受。

给他脱被子?他又冷得受不了。

滞涨,就是经济的“冰火两重天”。

这时候,不管是印钱刺激,还是加息控通胀,都没用。

因为这不是信心的问题,这是能源的问题。

当时美国几乎什么都试过:限价、加息、降息、节能、甚至发徽章号召全民节约。

但都没能根治问题。

直到1974年3月,禁运解除,石油供应逐步恢复,经济也终于走出了最糟阶段。

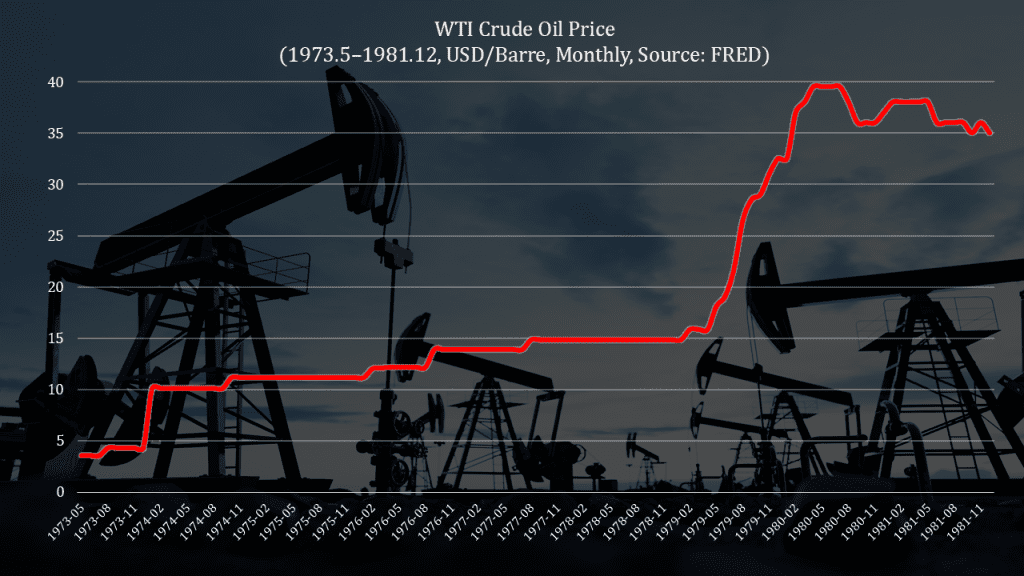

走势图数据引用Fred的,受运输成本、税费等因素影响,文案中13-34美元是引用brookings文献的OPEC 官方定价

但几年后,第二次打击又来了。

1979年,伊朗爆发伊斯兰革命,导致原油生产和出口大幅下降。

全球能源供应再度受限,引发第二次石油危机。

油价再次暴涨,从每桶13美元冲到34美元,通胀再度失控。

美国的通胀率突破了13%,英国接近20%。

整个西方世界,再次陷入滞涨的泥沼。

铁拳疗法:沃尔克的豪赌

1979年8月,一个身高近两米的经济学家成为美联储主席,他叫保罗·沃尔克。

卡特总统问他:你能治好通胀吗?

沃尔克说:能。但会很痛。

两个月后,1979年10月,沃尔克宣布:收紧货币供应量。

结果,利率开始疯狂上升,从10%,到18%,再到20%,甚至一度突破22%。

短短三年,美联储的基准利率冲上战后最高点。

20%的利率,是什么概念?

如果你贷款买房,借100万,一年光利息就要还20万。

企业借不起钱,接连倒闭。建筑业几乎停摆,汽车销量暴跌。

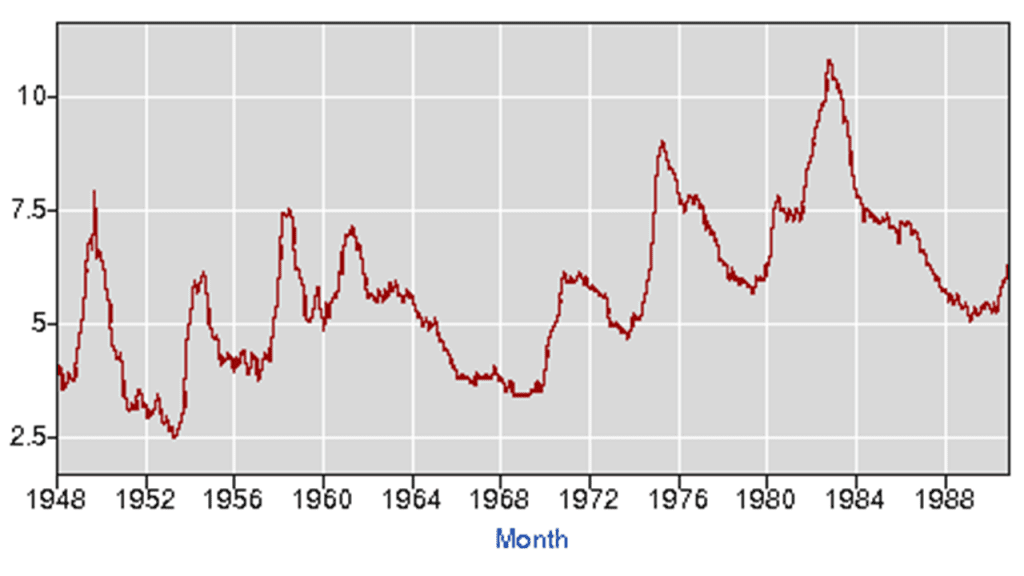

1982年,美国失业率一路攀升,最终突破10.8%,这是战后最高水平之一。

农民开着拖拉机围堵美联储,抗议高利率让他们破产。

建筑工人把2×4木板寄到华盛顿,讽刺“高利率让我们没活干”。

国会议员要求他下台,媒体痛批他“脱离现实”。

但沃尔克不为所动。

他在国会作证时说:

“如果我们现在不坚定地控制通胀,将来要承受更痛苦的代价。通胀会自我强化,预期会让它变得更糟。我们必须打断通胀预期的脊梁。”

什么是通胀预期?

就是大家都觉得物价会涨,于是工人要求加薪,企业提前涨价,形成恶性循环。

沃尔克的逻辑是:要打破这个循环,就得让经济痛到没人再敢涨价。

1980到1982年,美国经历了战后最严重的衰退。

但是,通胀被压住了。

1983年,通胀率降到3.2%。利率开始下调,经济开始复苏。

到1984年,美国经济增长率达到7.3%,失业率回落。

沃尔克用一场人为的衰退,终结了滞涨。

历史证明他是对的。但代价,是数百万人的失业和破产。

沃尔克的做法,为全世界打了个样。

英国、欧洲、日本纷纷跟进紧缩。

滞涨时代结束。

滞涨之后:世界重建秩序

石油危机过后,三个新的秩序诞生了。

第一个:石油美元体系

1974年,美国和沙特达成了一个协议:沙特将石油以美元计价和结算,并将石油收入投资于美国国债和金融市场。

作为交换,美国承诺保护沙特王室,提供安全保障与军事装备。

随后,美国与OPEC其他成员国也达成类似安排,使美元成为全球原油贸易的主导货币。

布雷顿森林体系终结后,美元虽失去了黄金的支撑,却通过石油交易找到了新的“名义锚”。

这就是今天的石油美元体系(Petrodollar)。

第二个:东亚奇迹

石油危机让西方能源和劳动力成本暴涨,制造业竞争力下滑。

迫使资本和生产逐步向劳动力更廉价的东亚转移。

而东亚国家和地区抓住了这个历史机遇,在产业转移中积累资本、技术和出口能力。

创造了被称为“东亚奇迹”的增长浪潮。

从日本到“亚洲四小龙”,再到中国的崛起,

东亚通过“雁阵模式”承接全球产业链,实现了跨越式的经济腾飞。

第三个:通胀目标制

滞涨的教训,让各国意识到:通胀必须被牢牢控制。

1990年代初,新西兰率先提出“通胀目标制”,

把央行的首要任务设为:让通胀率维持在一个稳定、可预期的低水平。

随后,加拿大、英国、澳大利亚、欧元区,陆续采纳这个框架。

2%,成为多数发达国家的通胀目标。

这是一个足够低、让大家不会恐慌,又足够高、给经济留点弹性的数字。

它成了现代经济的“体温标准”。

从那以后,央行的使命就变成了:维持这场“体温平衡”。

新的滞涨会来吗?

滞涨的故事,看似远去,却并未结束。

2025年,全球通胀压力再度显现,关税壁垒、供应链冲突此起彼伏。

你觉得今天的世界,会不会走向一场“新的滞涨”?

下一集,我们将会讲——

日本失落的三十年:通缩的温水陷阱。

我是浪浪,我们下期见。

📊 数据来源与引用

- FRED(WTISPLC) :1970–1980 年 WTI 原油现货价格数据(原始来源 EIA)

- World Bank《Commodity Markets Outlook》:全球油价趋势

- OECD《Historical Statistics》:主要经济体增长与工业产出

- BLS(U.S. Bureau of Labor Statistics) :1948–1989 年美国月度失业率数据,1982 年失业率峰值达 10.8%

- Federal Reserve History(St. Louis Fed) :沃尔克加息与抗议事件

- Brookings Institution (1980) :油价从 13 美元升至 34 美元

- IMF《WEO Archives》:滞涨时期全球通胀对比

- OPEC.org:1960 年成立与定价权背景

- U.S. State Department (1974):石油美元协议记录

- Bloomberg、OECD《Economic Outlook 2025》:全球通胀与供应链趋势