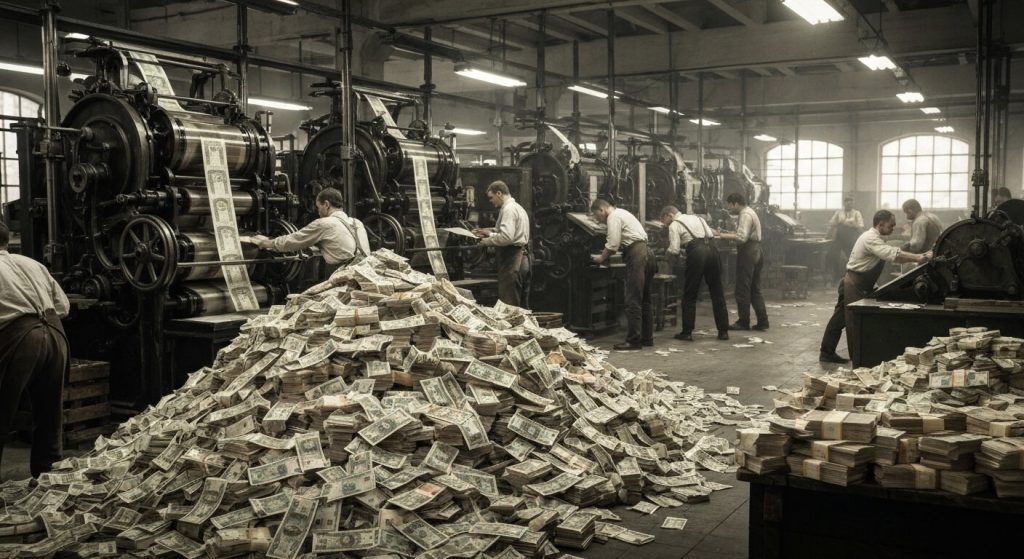

1923年的柏林,一位家庭主妇推着婴儿车走进面包店。

车里没有孩子,装满的,是一车纸币。

店主用秤称了称

足足八十亿马克。

然后递给她一条面包。

这不是小说,而是历史。

这一集,我们就来看看:

为什么当时的德国会走到这一步?

为什么国家不能靠印钱维持运转。

战败后的德国:从赔款到印钞

这一切从战败开始。

1918年,德国在一战后签下了《凡尔赛条约》。

《凡尔赛条约》要求德国赔付1320亿金马克赔款,

这笔钱有多大呢?

尽管后面多次大幅度减少赔付金额,德国也才在2010年才还完,历经92年。

而当时战后的德国是遍地废墟,

大量工业设备、火车、商船和黄金被列入赔偿清单

数百万青壮年男性在一战中伤残,甚至失去生命

国家的工业产能大幅萎缩,税收断崖。

为了缓解国内经济压力和沉重的战争赔款,

1921年,当时的魏玛政府选择了大规模印钞。

刚开始 效果还挺不错的

政府用这些钱支付了公务员的工资、购买急需的物资,

社会秩序也暂时稳住了。

同时,他们用印出来的纸马克去市场上换来了外币,拿去支付了第一批战争赔款。

人们感觉似乎有钱了,企业也获得了流动资金

一时间,街头的咖啡馆重新热闹起来,工厂的机器又响了。

人们以为 经济真的复苏了。

可那只是被印钞机吹起来的幻觉。

我们在上一集说过,当货币增加的速度高于商品的生产速度,价格必然会上涨。

这时候德国马克的购买力已经大幅减少了

1919年底,1美元可以兑48纸马克

到了1922年下半年,同样的一美元,要用7400马克才能换来。

当印钞机成为武器

1922年底,德国因无法继续交付煤炭和木材,

被赔款委员会认定为“故意违约”。

法国政府随后公开表示

既然德国未能履行赔款义务,法国将以实际行动确保应得的资源。

于是,在1923年1月11日,法国与比利时以此为理由,派兵占领了鲁尔工业区。

当时的鲁尔,掌握着德国近八成的煤炭和一半的钢铁产能,是德国经济的“心脏”和“能源基地”。

鲁尔被占后,德国政府很愤怒,号召鲁尔地区的工人罢工抵抗,工人工资由政府继续发放。

这些钱从哪儿来?继续疯狂转动印钞机。

从那一刻起,魏玛的通胀,彻底失控。

政府一边印钱维持罢工,一边看着物价飙升。

早上发的工资,到下午就不够买面包。

通胀从“每月涨价”变成了“每天涨价”

很快,连“每小时”都不够形容

到了1923年7月,一美元能换一百万马克;

到11月,一美元要换 4.2万亿马克。

那时候,一杯啤酒要四千万马克,一个鸡蛋要八千万,一条面包要两千亿

工人领工资不是为了存钱,而是为了赶紧花掉。

因为几个小时后,手里的钱就贬值了。

有人用钞票点火取暖,

有人把纸币糊在墙上当壁纸。

在德国,货币真的成了废纸。

魏玛德国的这段历史,用血淋淋的事实证明了:

当政府开动印钞机去填财政的缺口时,

带来的不是繁荣,而是恶性通胀。

它吞噬的不只是人民的储蓄,

更是人们对政府的最基本信任

而在它之前,

另一个欧洲强国也曾经历过同样的噩梦

法国的纸币噩梦:当革命遇上印钞机

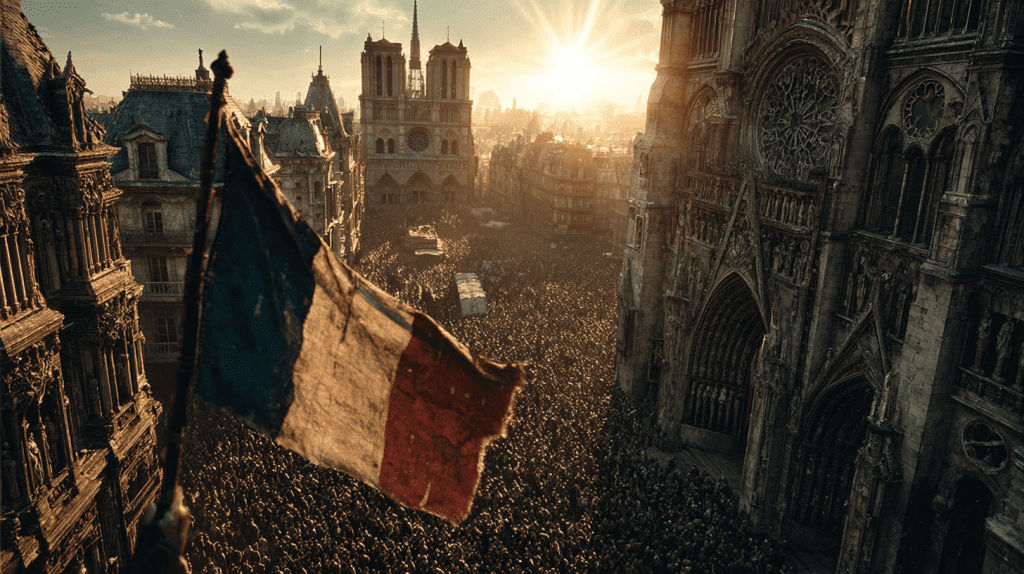

时间回到1789年。

巴士底狱刚刚被攻陷,法国大革命的烈火席卷全国。

这是欧洲历史上第一次——

一个国家以“人民主权”,取代了“君权神授”。

但革命的号角还没吹完

一个现实的问题就摆在新生的革命政府面前

没钱了

路易十六留下的是天文数字的债务,教会和贵族的特权被废除后,税收体系彻底崩溃。革命需要钱——养军队、发工资、稳定秩序,每一项都在烧钱。

于是,革命政府想出了一个”妙计”

发行一种新纸币

指券(Assignat)

这种纸币以没收的教会土地作为抵押,理论上可以用来购买这些土地。

1790年,第一批指券印出来了,总额4亿里弗尔。

政府用它支付债务、购买物资,效果立竿见影。于是,他们尝到了甜头。

4亿,12亿,24亿……到了1795年,累计印了约三百三十亿里弗尔,接近最初计划的一百倍。

刚开始,人们还相信这些纸币的价值。

但很快发现:政府印钞的速度,远远超过了土地出售的速度。

原本“有抵押”的纸币,

变成了政府随意印出来的“白纸”

1795年,巴黎的物价已经涨了数百倍。一磅面包要几百里弗尔,一双鞋要上千。人民开始拒绝用指券交易,黑市上的金币和银币的价格飞涨。

政府慌了。政府颁布了最高限价法,强制商人按官方价格卖货,违令者被视为‘人民公敌’。

结果商人们干脆不卖了,商品从市面上消失。

到1796年,一张面值100里弗尔的纸币,实际购买力连 1 里弗尔都不到。巴黎街头,人们用指券生火、糊墙、当草纸。

最终,革命政府不得不废除指券,改发新货币”地券”,但这一次,已经无人再相信了。

法国经济陷入长期混乱,直到拿破仑上台,建立法兰西银行,才真正稳住货币。

为什么政府不能随便印钱

无论是革命中的法国,还是战败后的德国,

他们都有同一个起点

财政危机

当一个国家的财政濒临破产时,

印钱,就成了看起来最简单的办法。

可问题是

货币不是财富,它只是信任的符号。

它并没有创造出更多面包、煤炭、或钢铁。

它只是在用更多的纸,去争夺同样数量的商品。

当货币的增长速度超过生产的增长速度,印钱只会推高物价。

印钱,本质上是一种财富再分配。

我们上一集讲过“坎蒂隆效应”,

通胀不是人人平等的,滥发货币其实是一种隐形的税收。

同时也在一点一点消耗国家的信用。

因为钱,不是财富,而是信任的载体。

当这种信任被透支,货币会失去公信力,

而国家也会随之失去公信力。

从废纸到黄金

魏玛德国的恶性通胀,让人们记住了一个教训

当印的钱太多,经济就会失控。

于是,在接下来的几年里,很多国家开始了另一场集体“纠错”。

各国政府纷纷宣布,不再滥发货币,要重新找回货币的信任。

1925年,英国率先恢复金本位。

随后法国、比利时、意大利等国陆续恢复或加入金本位

他们相信,只要每一张纸币背后,都有黄金作担保,

政府不能随意扩张货币或赤字财政,经济也会回到稳定的轨道。

多数各国财政变得谨慎,央行不敢轻易放钱,

通胀确实被遏制住了。

但问题也悄悄出现了。

这个“纠正机制”逐渐变成了一座“黄金打造的牢笼”。

市场上的钱越来越紧,企业难以贷款,失业开始上升,

在许多国家的物价开始下行。

曾经的恐惧,通胀

被另一种恐惧取代,通缩

1929年美国股市崩盘,本来只是一个局部的金融危机。

却因各国都挂钩黄金、互相捆绑汇率

通过金本位体系传导成全球性的紧缩风暴

下一集,我们将走到价格钟摆的另一端。

去看看——当国家不敢印钱时,世界又会怎样陷入寒冬。

1929年,美国大萧条。

人类第一次在工业时代,集体感受到“钱不够用”的恐惧。

我是浪浪,我们下期见。

📊 数据来源与引用(截至 2025 年 10 月)

- Federal Reserve Bank of Richmond: Weimar’s Money Deluge —— 美国里士满联邦储备银行研究文章,介绍魏玛时期的恶性通胀背景与货币泛滥机制。

- U.S. Department of State – Office of the Historian: Occupation of the Ruhr, 1923 —— 美国国务院历史办公室文件,说明法国与比利时为强制赔款而占领鲁尔工业区的事件经过。

- Encyclopaedia Britannica: Assignat (French currency) —— 大英百科全书词条,介绍法国大革命时期“指券”的发行机制、抵押资产及最终崩溃过程。

- Bank of England: Britain’s Return to the Gold Standard in 1925 Revisited —— 英格兰银行官方文章,重新审视英国1925年重返金本位的背景、政策动机与历史影响。

- 《Treaty of Versailles》(1919)与《London Schedule of Payments》(1921)—— 规定德国一战赔款总额为1320亿金马克。

- History.com:《Germany finishes paying World War I reparations》(2010-10-03)—— 德国于2010年付清与一战赔款相关的外债尾款。

- The Holocaust Explained:《The Invasion of the Ruhr and Hyperinflation》—— 1923年秋柏林一条面包约4,000亿马克。

- Facing History & Ourselves:《Hyperinflation and the Great Depression》—— 工资在发放数小时内贬值,民众用钞票取暖或糊墙。

- Mises Institute:《Inflation and the French Revolution: A Story of Monetary Catastrophe》—— 法国革命时期指券总发行量约400–450亿里弗尔,最终几乎无购买力。

- UTEP News:《What the French Revolution Can Teach Us About Inflation》(2023)—— 指券通胀率每月超50%,导致黑市与信任崩溃。

- Banque de France Archives / IMF Historical Data —— 法国于1928年恢复金汇兑本位。

- Barry Eichengreen, Golden Fetters(Oxford University Press)—— 研究金本位导致1929–33年全球紧缩与通缩传导机制。